2015年6月10日(水)・11日(木)にグランフロント大阪 内コングレコンベンションセンターで開催される「Embedded Technology West 2015 / 組込み総合技術展 関西」にMGICが出展いたします。

出展商品

●E-Station

ET West 2015開催概要

| 名 称 | Embedded Technology West 2015 / 組込み総合技術展 関西 |

|---|---|

| 同時開催 | Smart Energy Japan 2015 in Osaka |

| 会 期 | 2015年6月10日(水)・11日(木) 10:00~17:00 |

| 会 場 | グランフロント大阪 内コングレコンベンションセンター |

| 主 催 | 一般社団法人 組込みシステム技術協会 |

| 企画・推進 | 株式会社 ICS コンベンションデザイン |

| 後 援 | 経済産業省近畿経済産業局、大阪府、大阪市、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県、和歌山県、独立行政法人情報処理推進機構 |

| 協 賛 | 公益社団法人関西経済連合会、組込みシステム産業振興機構、大阪商工会議所、一般財団法人関西情報センター、近畿情報システム産業協議会、一般財団法人大阪科学技術センター、公益財団法人大阪市都市型産業振興センター、一般社団法人電子情報技術産業協会 関西支部、公益財団法人大阪産業振興機構、一般社団法人関西経済同友会 |

| 入場料 | 1,000円(税込) ※無料招待状持参者、Webでの来場事前登録者は無料 |

今週の実験

「明るさの違いを検出する」

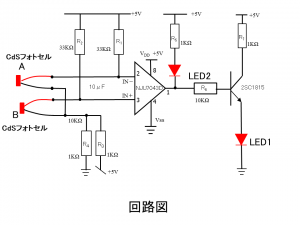

光を検出するCdSフォトセルを2個使用し、2か所の光の強度の微妙な差を検出します。

実験方法

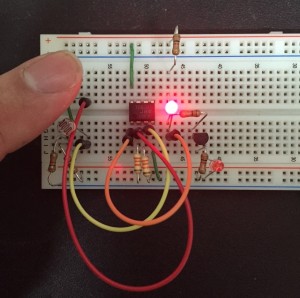

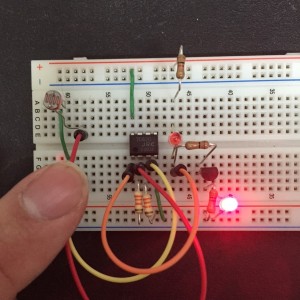

1,接続図の通り回路を接続します。

2,オペアンプのIN+、IN-入力端子にそれぞれに接続したフォトセルA、B

にA、B順番に光が当たらない様にした時(指で表面を隠す)に

オペアンプ出力に接続したLED1,2がどのように光るかを観測します。

実験結果

①Aに光を当たらない様にした時(Bの方が明るい場合)

オペアンプの出力電圧が1V以下になり、LED2が点灯しました。

②Bに光を当たらない様にした時(Aの方が明るい場合)

オペアンプの出力電圧が3V以上になり、LED1が点灯しました。

考察

CdSフォトセルは光が強いと抵抗が小さくなる特性があり、

AがBより明るいとIN-の電圧が低くなり、出力電圧が4V以上に上がり、LED1が点灯します。

逆にBがAより明るいと出力が1V以下に下がり、LED2が点灯します。

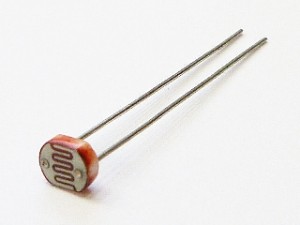

[今週の部材]

CdSフォトセル MI527

硫化カドミウム (CdS) セルは、当たる光の量に従って抵抗値が変化する CdS の性質を利用しています。

セルに当たる光が多ければ、抵抗値は低くなります。

シンプルな CdS セルでも、受光部が明るい時に約600Ω、暗い時に1~2MΩと、抵抗値の変化幅が広いです。

さらに、赤外線や可視光線や紫外線など、広範囲の波長の光に反応します。街灯を自動的にオン・オフさせるスイッチとしてよく使われています。

熱追尾ミサイルで目標を探知するのに使われたこともあります。

カドミウムはRoHS指令の規制対象元素のため、2006年7月以降欧州連合に出荷する電気電子製品に使用できなくなっています。

CdSセルは、いわゆる容量性や誘導性を持たない純抵抗で周波数による特性変化が無く、無極性であり、耐電圧が比較的高く、電流電圧特性が比例的である(オーミックである)等の性質があります。

このため、利用が簡便であるという特徴は他の光センサ類には無いものであり、簡単な代替は現在のところ無い様です。

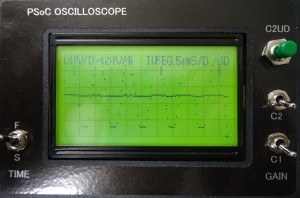

今週の実験室

「マイク信号を増幅して音声波形を観察する」

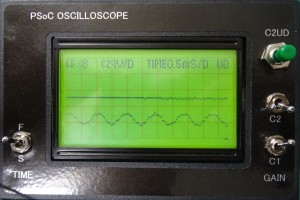

マイクロフォンは声を電気信号に変えます。その信号をオシロスコープで観察します。

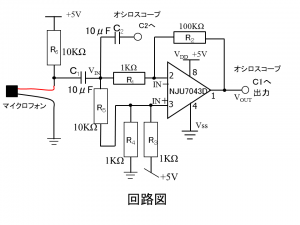

実験方法

1,前回実験のオペアンプの増幅回路の入力に、センサー用ケーブルを用いてマイクロフォンを接続します。

2,電源を入れ、マイクに口を近づけて声を出し、オシロスコープで信号を観察します。

①、マイクを手で囲って口を近づけて声を出す場合とそうじゃない場合の信号の大きさを観察します。

②、”あいうえお”の波形を観察し、正弦波に近い声を出します。

実験結果

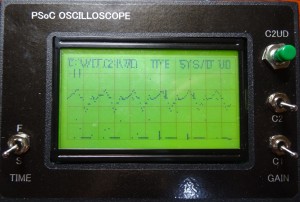

①手でマイクを囲っていた場合の方が信号の波形が大きく観測されました。

(囲っていない場合)

(囲ってる場合)

②”お”の発声時が一番正弦波に近い波形が観察できました。

(”お”発声時の波形)

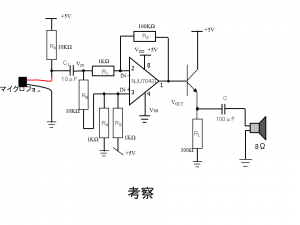

考察

オペアンプの出力に、

前々回のスピーカーの実験で組み立てたエミッタフォロア回路とスピーカーを接続すると

スピーカーから音声が鳴る拡声器ができます。

今週の部材

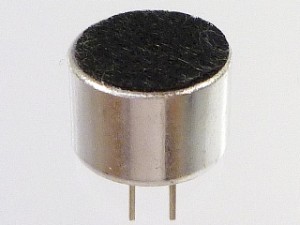

マイクロフォン

マイクとは、音声を電気信号に変換する装置のことです。

マイクは主に通信、録音、拡声などに利用されます。デジタル、アナログを問わず、

音声を入力する装置は総じてマイクと呼ばれます。

マイクに対して、電気信号を音声に変換して出力する装置はスピーカーと呼ばれます。

2014/12/17

サイプレス社の各種製品を使用してデザインサービスを提供する『Independent Design House(IDH) Partner』に認定されました。

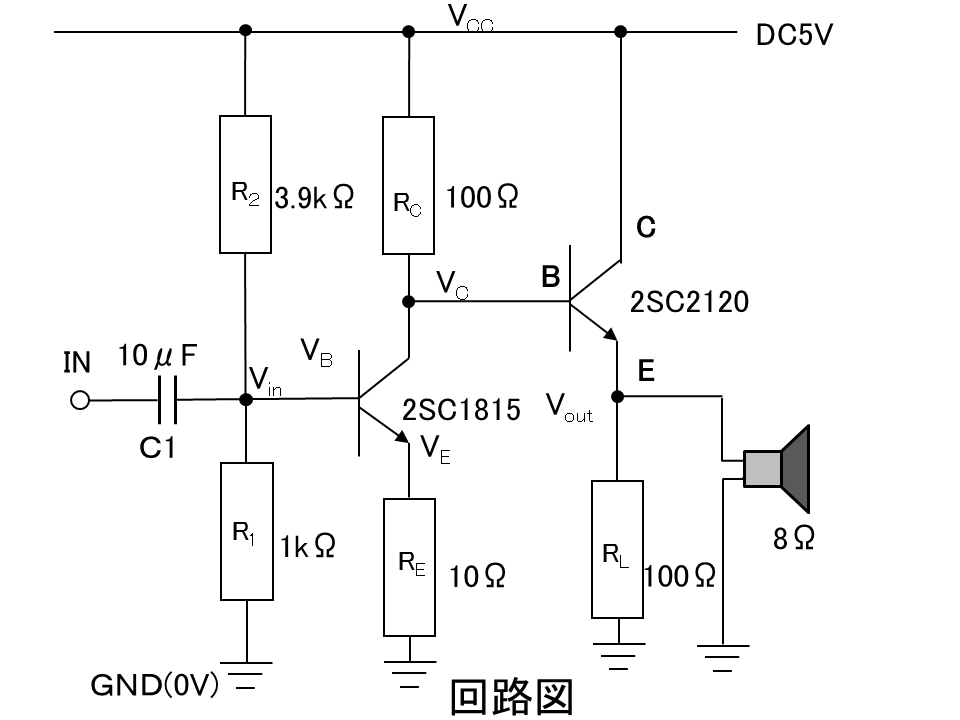

今週の実験室

「スピーカー音を大きくする。」

エミッタフォロア回路を学び、前実験のスピーカーの音を十分に大きくします。

実験方法

1,図のとおりに接続します。

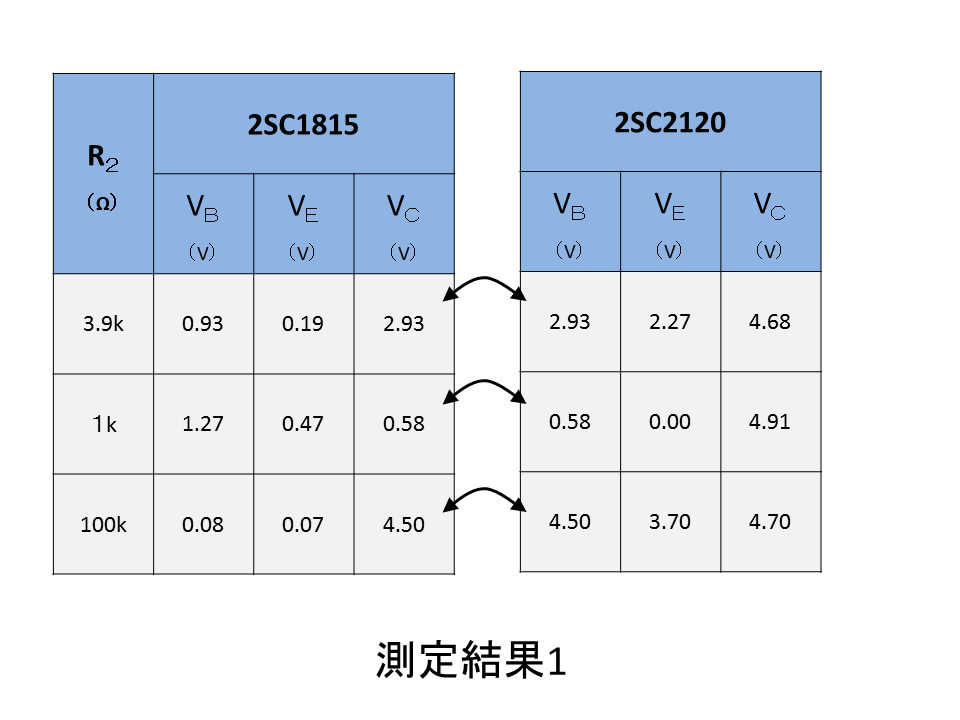

2,信号がない場合の2SC1815、2SC2120の動作点を測定します。

3,R2の抵抗を1kΩ、100kΩと変更し、2と同様に動作点を測定します。

4,信号発生器からVinに信号をいれてスピーカーの音を確認します。

実験結果

2,3の測定結果を示します。

4,前実験のスピーカー回路より大きい音が鳴りました。

考察

2SC1815のコレクタから2SC2120のベースに信号が加わり、

電流増幅されてスピーカーに伝わり大きい音がでます。

このようなベースに信号が入り、エミッタから信号を出力する回路の事をエミッタフォロア回路と呼びます。

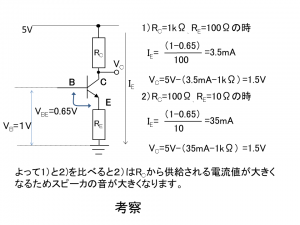

今週の実験室

「スピーカーを鳴らす」

スピーカーを鳴らす時に考慮すべき点を理解します。

実験方法

1,前回の実験エミッタ増幅回路のトランジスタのコレクタに

100μFのコンデンサを介してスピーカーを接続します。

2,入力信号を入力するとスピーカーがどうなるかを観測します。

3,オシロスコープで実験回路のスピーカーの接続の有無しの出力波形を観測します。

4,REを10Ω、RCを100Ωに変更します。

実験結果

2,音が鳴りました。

3,の観測波形を示します。

(スピーカー無)

(スピーカー無)

(スピーカー有)

(スピーカー有)

4,2の時よりも音が大きくなりました。

考察

3,スピーカーを接続すると出力波形が小さくなるのは、スピーカーの抵抗が小さい(8Ω)ためです。

4,REを10Ω、RCを100Ωに変更すると、

音が大きくなるのは、RCから供給される電流値が大きくなるためです。

今週の実験部材

スピーカー

スピーカーとは、電気信号を振動に変換することで、耳や身体で感じる音を作り出す装置のことをいいます。

電気信号であるCDやDVDなどの音楽や音声は、アンプによって増幅され、スピーカーに送られます。

スピーカーには磁石とコイル(金属線を巻いたもの)があり、電気信号がコイルに流れると、

コイルが磁石の力で動きます。その動きが振動板に伝わって空気の振動に変わり、音として聴こえるようになります。

このように、スピーカーの構造や仕組みはとてもシンプルなものですが、

電気信号を「振動」という物理的な動きに変換するため、使われるスピーカーユニット(音を出す機器単体のこと)や、

箱(エンクロージャー)の形状・材質などによって、生み出される音が大きく異なります。

よりよい音を目指して、工夫を凝らしたさまざまなタイプのスピーカーが各社から販売されています。

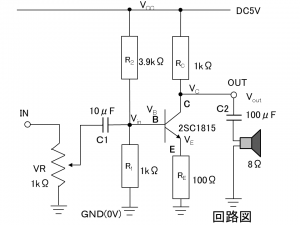

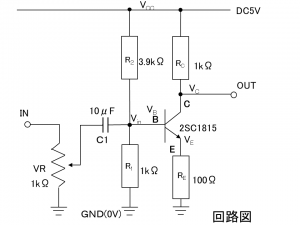

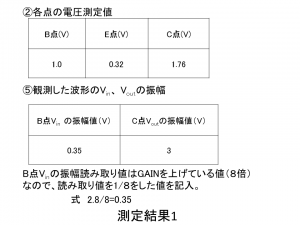

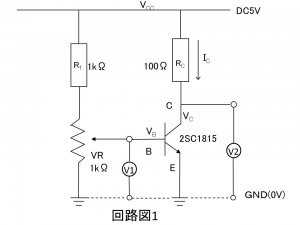

今週の実験

もっとも標準的なエミッタ接地増幅回路を学びます。

実験方法

1,図のとおりに接続します。

2,ベースB、エミッタE、コレクタCの電圧を測定します。

3,入力端子INに正弦波信号(1000HZ)を入力し、出力端子OUTの信号Voutを観測します。

4,出力信号がオシロスコープの画面で振幅が約3Vの正弦波となるように、VRで調整します。

5,入力信号 ベース入力Vinを観測します。この時 信号を画面中央で観測する為、

コンデンサC2を通してオシロスコープに繋げ、GAINスイッチを上に倒し観測測定します。

実験結果

2,5の結果を下記に示します。

3,4の観測波形を示します。

5の観測波形を示します。

考察

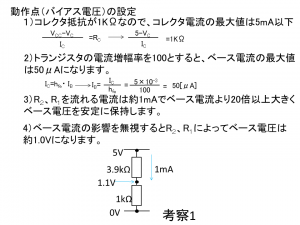

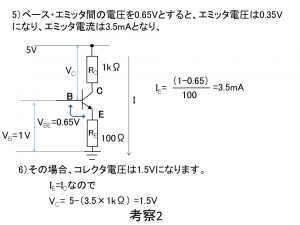

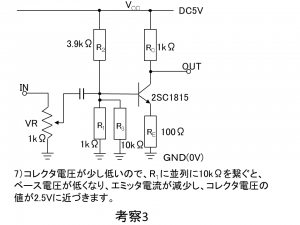

・動作点(バイアス電圧)の設定の考察について、下記の考察1~3に示します。

・信号増幅の観察

振幅0.1Vの正弦波信号をベースに加えると、ベース-エミッタ間の電圧が約0.65Vでほぼ一定で

エミッタ電圧が0.1Vの振幅となり、その結果エミッタ電流が1mAの振幅になり、

コレクタ電圧が1Vの振幅で動作します。0.1Vが1Vに増幅されました。

また入力電圧振幅と出力電圧振幅の比は10となります。これがこの回路の電圧増幅率Aです。

ちょうど、図の回路の抵抗RCとREの比 RC/REとなります。

今週の実験

「BJT増幅回路の原理」を勉強します。

BJTのベース電圧の小さい変化に対してコレクタ電圧が大きく変化することを観測し、電圧増幅の原理を学びます。

実験方法

1,図のとおりに接続します。

2,VRを調整してベース電圧VBを0.59V~0.79Vの間に変化させてコレクタ電流Vcを測定します。

3,図1のRcを100Ωから1kΩに替えて、上記の実験2と同様の手順でVcを測定します。

4,実験方法2と3の測定データを図にプロットします。

5,電圧増幅率が最大となるVB値を求めて、そのときの増幅率を算出します。

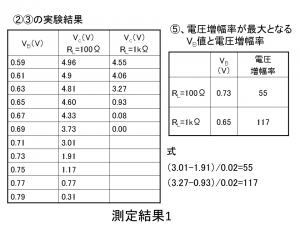

実験結果

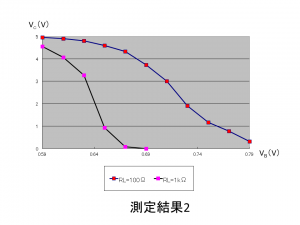

2,3,5の結果を下記に示します。

4、プロット図を下記に示します。

考察

BJTのベース電圧が0.65V近くの狭い電圧範囲でコレクタ電圧が大きく変化します。

コレクタ電圧が大きく変化する点近くで動作するように回路の抵抗値を定めると、増幅回路が形成されます。

これが動作点の設定です。

ただし負荷抵抗RLの値によって動作点が異なり、トランジスタの電流増幅率によっても動作点が異なってしまいます。

[今週の実験部品]

バイポーラトランジスタ

バイポーラトランジスタとは、トランジスタの一種で、半導体のpn接合によって構成されたトランジスタのことです。

一般的に「トランジスタ」といえばバイポーラトランジスタを指していることも多いです。

バイポーラトランジスタには3つの端子が付いており、それぞれベース、コレクタ、エミッタと呼ばれています。

ベースに電流(ベース電流)を流し、電圧を加えると、コレクタにはベース電流の10倍~100倍程度の電流(コレクタ電流)が流れます。

この性質を利用して電流を制御することができます。

バイポーラトランジスタは、電流の効率的な増幅が可能で、生産コストも安価に抑えることができる。そのため多様な用途において電子素子として利用されています。

バイポーラトランジスタはpn接合の構造によってnpn型とpnp型に分けられる。npn型とpnp型では電流の流れる方向が逆になります。

なお、バイポーラトランジスタは電子と正孔の2種類をキャリアとして持つため、バイ(2)の名がついている。これに対して電界効果トランジスタ(FET)は、電子か正孔のいずれか1種類だけを扱うので、ユニ(1)を意味する「ユニポーラトランジスタ」とも呼ばれています。

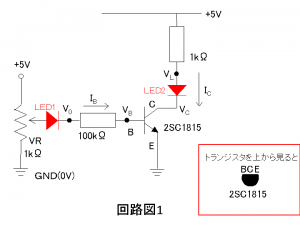

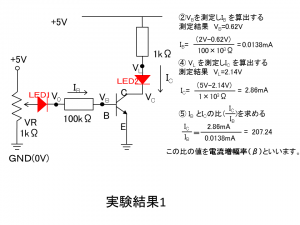

今週の実験

「バイポーラトランジスタ(BJT)の動作原理」

BJTの動作の基本「小さい入力電流を大きい電流にして出力する」を実験で確かめます。

実験方法

1,図のとおりに接続します。

2,VRを調整して電圧V0を2Vにします。

この時のVB(ベース電圧)を測定し、IB(ベース電流)を算出し求めます。

3,LED1、LED2が点灯しているかどうか観測します。

4,電圧VLの測定しIC(コレクタ電流)を求めます。(VL=2Vとすると、IC=3mAになります。)

5,IBとICの比(IC/IB)を求めます。この値は電流増幅率(β)といい。IBに比べてICがどれだけ大きいかということです。

6,ICが0.2mA、0.5mA、1mA、2mA、3mAの電流増幅率βを求めて記録します。またこのときVC(コレクタ電圧)も測定します。

実験結果

2,4,5の結果、算出式を下記に示します。

3,LED2のみ点灯します。

6,結果を下記に示します。

考察

・BJTのベースに0.01mAより小さい電流を流しても、コレクタに数mAの電流が流れLEDが点灯します。

・ベース電流IBを変化させてもベース電圧VBは0.55V~0.6Vの範囲で収まりで大きく変化しないです。

・ベース電流IBを大きくし、コレクタ電流を大きくするとコレクタ電圧は0Vに近づきます。

その場合 電流増幅率は急に小さくなります。

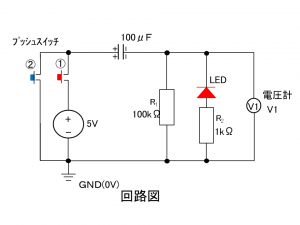

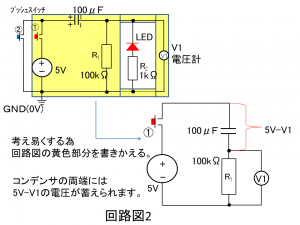

今週の実験

「コンデンサと抵抗の組み合わせを勉強します。」

前回の実験回路の抵抗Rとコンデンサの位置を入れ替えて実験し、コンデンサについての理解を深めます。

実験方法

1、図のとおりにC1(100μF)と抵抗R(100KΩ)とプッシュスイッチ2つを配線します。

2、スイッチ①を押すとV1の値が4V→3V→2Vと下がっていきます。

3、V1の値が2Vあたりまで下がればスイッチ①を離します。

(この時R1とGNDは繋がっている為V1の値は0Vになります。)

4、スイッチ②を押した時にLEDがどうなるか観測します。

5、3のスイッチ①を離すタイミングをV1の値を3.5V時にした時にどうなるか観測します。

実験結果

4,LEDが一瞬点灯した。

5,LEDは光らない。

考察

1、スイッチ①を押すとコンデンサに電荷がCR1の積(時定数)の速さで蓄えられコンデンサの両端電圧は5Vに近づきます。

これはV1で観測中R1を通って電流が流れている為、コンデンサの両端には(5V-V1)の電圧が蓄えられたことになります。

2、スイッチ①を離した時、コンデンサのプラス側に蓄えられた電荷は逃げ場がなくコンデンサに留まります。

3、スイッチ②を押すと、コンデンサの電荷はGNDに流れます。その時に電流はGNDからLEDを通り流れLEDが一瞬光ります。

[今週の実験部材]

スイッチングACアダプター

・一般的なACアダプタは、トランス(変圧器)と整流器とコンデンサで構成されています。単純な回路構成なので故障が少なく、安く作れます。例えば、9V200mA表示のACアダプタは200mA流したとき、9Vの電圧が出ますという表示になっています。

・無負荷(電流を流さないとき)は2倍近い、16V~17V程度の電圧が出ているときがあります。また、一般的な安価なACアダプタは一次側(AC100Vのトランスの巻線)をわざと細くして、大きな電流が流れると断線するよう設計されています。定格いっぱいの電流を流すと寿命がとても短くなります。70%程度(9V、200mA表示では、140mA以下で使うと長寿命です。)

・スイッチング方式ACアダプタは軽くて、大きな電力を取り出せます。大変優れたACアダプタです。スイッチング方式のACアダプタはAC100Vを直接整流し、高圧ケミコンで平滑して直流にします。この電力を利用してスイッチング回路により高い周波数交流を発生させます。これをまた高周波トランスから整流して、直流DC電圧を出力として 取り出します。この高周波トランスからは、一般的な50Hz/60Hzのトランスに対して、高効率な大きな電力を取り出せます。軽くて、小型で大容量のACアダプタが得られます。無負荷(0%)~最大100(100%)まで電流を流しても、出力電圧は定格表示の電圧でほぼ一定に保たれています。

・最大定格で御使用になれますが、長時間お使いになる場合、定格の80%程度で使うことをおすすめします。