今週の実験

「コンデンサに電荷を蓄える過程を実験します。」

コンデンサCに電荷が貯まる過程、電荷流失する過程を観察しコンデンサの性質を確認します。

実験方法

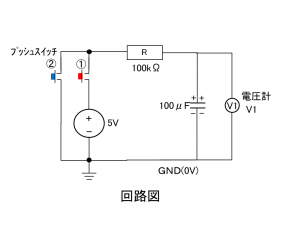

1、図のとおりにC1(100μF)と抵抗R(100KΩ)とプッシュスイッチ2つを配線します。

2、コンデンサC1に電圧計V1を接続しC1にかかる電圧を観測します。

3、初めにプッシュスイッチ②を押し、C1の電圧をV1=0Vにします。

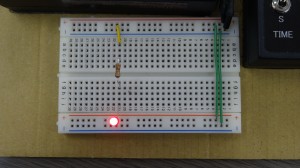

4、スイッチ①を押すと抵抗Rを通りC1に電荷が溜り電圧計の表示が5Vに近づいていくことを観測します。

5、プッシュスイッチ②を押し、電荷が流出しC1にかかる電圧が0Vに向かいます。

6、Rの抵抗を10KΩ、1kΩに変更、、またはコンデンサを10μF、1μFに変更した時にどのような動作の変化があるか確認します。

7、電圧値を5Vにしプッシュスイッチ①②を押さない間の電圧値を観測します。

実験結果

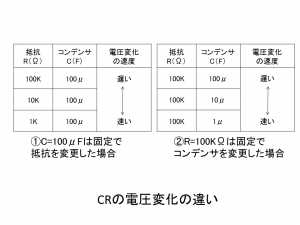

6,CRの電圧変化の違いを表に示します。

7,電圧に変化はおきませんでした。

考察

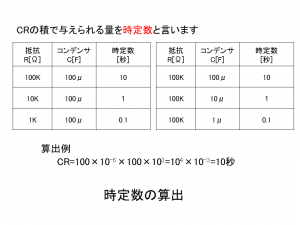

電荷が蓄えられえる速さはCRの積で決まります。

実験結果6で行ったCRの組み合わせの算出結果を表に示します。

また実験結果7では「電圧に変化はおきない。」との結果でしたが、実は少しずつ電圧が低下していきます。

それは、電圧計とコンデンサから電荷が流出する為です。

Cを5Vにし、電圧計を外して、しばらく経ってから電圧を測定することによって、電荷の流出がされているかの確認できます。

[今週の実験部材]

プッシュスイッチ

押しボタン(おしボタン、push-button)は、押すことでスイッチを開閉する部品。押しボタンスイッチ。

プッシュボタン。押釦。押している間だけスイッチがオンになる自動復帰型スイッチと、

押すたびにオンとオフが反転する位置保持型スイッチがあります。

より複雑な動作(押し初めだけオンになるなど)をするかのようなボタンもありますが、

そういうものもほとんどはこの2種類のいずれかと電気回路との組み合わせで実現されています。

通常状態では、接点が開いているので接続端子間は導通しません(電気を通さない)が、ボタンを押している間は、

可動接点と固定接点がくっつき、接続端子間は導通させるような接点を常時開(Normal Open)の

頭文字をとりNO接点又はa接点(arbit contact)といいます。

逆に通常状態では接点が閉じており接続端子間は導通します。

ボタンを押している間は、可動接点と固定接点が離れ、接続端子間は導通しません。

このような接点を常時閉(Normal Close)の頭文字をとりNC接点又はb接点(breakt contact)といいます。

11月19日(水)~11月21日(金)にパシフィコ横浜で開催される

「「Embedded Technology 2014 / 組込み総合技術展」にMGICが出展いたします。

出展商品

●E-Station

11月20日(木)~11月21日(金)にグランフロント大阪 内コングレ コンベンションセンターで開催される

「産産学ビジネスマッチングフェア2014with大阪」にMGICが出展いたします。

出展商品

●EETL電気・電気実験室 ●E-Station

平成26年9月25日に、名古屋営業所を開設しました。

活動拠点の一つとして、より一層業務に精励致しますので、

今後とも、ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

【名古屋営業所】

〒451-0045

名古屋市西区名駅2-29-3 プリマヴェール名駅シュール304

Tel:052-446-7631 Fax:052-446-7632

[今週の実験]

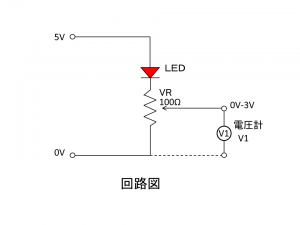

「可変電圧電源を作りましょう!!」

可変抵抗器VRと電圧計V1を使用し、簡易的な可変電圧電源をつくり

電圧を変化させつくった可変電圧電源を観測する実験です。

・実験手順

1,図のとおりにBBに回路を作成します。

2,VRを左いっぱいに回し、電圧計の値が0Vなのを確認します。

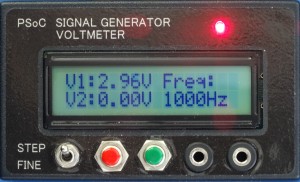

3,VRを右いっぱいに回し、電圧計の値が3V(約2.96Vを表示)なのを確認します。

4,もう一度VRを左いっぱい(0V)にし、0.1V 0.5V 1V 2V 2.5V と右に回しながら

電圧計の表示を確認していきます。

・測定結果

2, 0V

3, 2.96V

4, 0.1V ↓

0.5V ↑

1V ↓

2V ↑

2.5V

テキストの解説によると

この電源に繋がる回路に流れる電流が10mA以下の場合、ほぼ安定した電源といえるそうです。

可変抵抗器の抵抗値をもっと大きくすると、常時流れる電流値は小さくなるが、電源に繋がる回路に電流が流れると電圧が変化し、かつ大きな電流が取れなくなります。

逆に抵抗値を100Ωより小さくすると、常時流れる電流値は大きくなり、可変抵抗器の発熱、ACアダプタの容量不足等の問題の可能性がでてくるため今回の実験で使用した100Ωは丁度いいようです。

[今週の実験部材]

可変抵抗器

抵抗値を変更することができる抵抗器。「ポテンショメータ」とも言いいます。

英語では可変抵抗器全般を指してポテンショメータの語が使われるが、日本語でポテンショメータと言った場合、多回転型や、高精度な角度検出用のものを特に指しているのがふつうです。

狭義では、つまみなどが付き、簡単な操作で抵抗値が変えられるようになっているものを特に指して「可変抵抗器」と言います。

バリオームあるいはボリュームとも言う。抵抗体を露出させた固定抵抗器の端子間に、スライダと呼ばれる可動端子を設けることによって実現します。

スライダを直線的に移動させる形状のものと、円周上を移動させる形状のものがあります。

[考察応用]

「電流を求めます!!」(応用編)

前回の実験「電流を求めます!!」では、LEDの電圧を測定し回路全体の電流値を求める実験でしたが、

今回は設計者の視点で、前回の実験の回路構成でこのLEDを使用するには、

電流値をいくらに設定し、その為には抵抗を何Ωにすればよいか?を求めていきます。

・実験手順

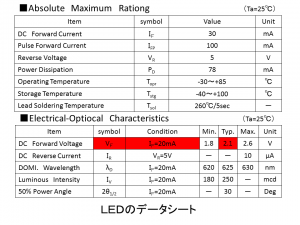

1,今回使用するLEDのデータシートから順方向電圧VF(V)の値を読み取ります。

順方向電圧Vf(V)とは順電流IF(条件より20mAの時)を流したときに生じる電圧降下の値です。

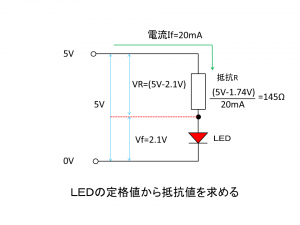

2,読み取った値を回路図に書き込んでいきます。

3,前回の実験同様に抵抗にかかる電圧を求めます。

4,電流値は設定されていますのでオームの法則 I=V/Rを変形しR=V/Iで 抵抗値を求めます。

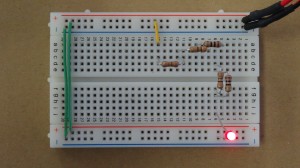

5,実際にその抵抗値で回路を組み光り方を観測します。

結果

1,今回使用するLEDの順方向電圧VF(V)の値は If=20mAの時 Typ値 2.1V

3, 5V-2.1V=2.9V

4, R=V/Iより I=2.9V/20mA=145Ω

5, 光り方も大きく綺麗に光りました。

LEDの色や種類によってVfやIfの最大定格は違うので、

回路設計時には、データシートから特性を読み取り把握する事が大切だと思いました。

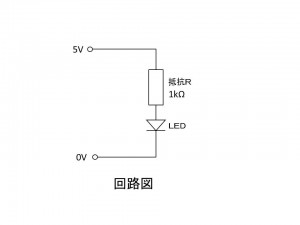

今週の実験

「電流を求めます!!」

前々回の実験「LEDを光らせる」の回路の電圧を測定し、その値から電流を求める実験です。

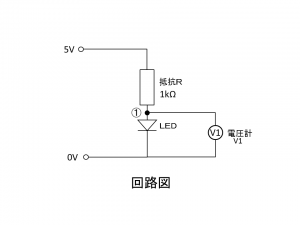

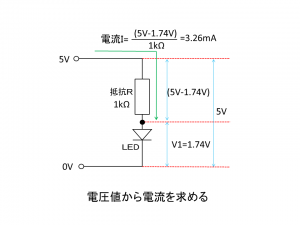

・実験手順

1,図のとおりにBBに回路を作成します。

(実験「LEDを光らせる」の回路を接続し、抵抗RとLEDの間の①に電圧計を接続する)

2,LEDにかかる電圧値を測定します。

3,その時に抵抗R(1kΩ)にかかる電圧は(5V-LED)の電圧がかかることがわかります。

4,オームの法則 I=V/Rより 電流値を求めます。

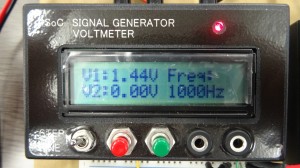

・測定結果

2, LEDの電圧の測定結果は1.74Vでした。

3, 5V-V1=3.26V

4, I=V/Rより I=3.26V/1kΩ=3.26mA

よって電圧測定からこの回路の電流値を求めることができました。

この実験通してオームの法則を使い計算を行うことで

電流、電圧、抵抗の関係(オームの法則)をより捉えることができました。

[今週の実験部材]

カーボン抵抗

最も安価で性能も安定しており、幅広い抵抗値(1Ω~数MΩ)をつくることができます。

オーディオ用として売られているものも多くみられます。ただし、大電力用のものはありません。

温度変化に対する安定度が高いのは100kΩまでで、それ以上の抵抗値ではマイナスの温度特性を持ちますが、通常のオーディオ回路では全く気にすることはありません。

ただし、雑音性能においてやや劣りますので、プリアンプなど低雑音が要求される回路では金属皮膜抵抗を推奨します。

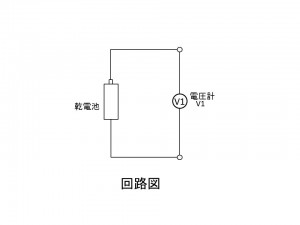

今週の実験

・実験手順

①図のとおりにBBに回路を作成します。(電圧計V1と乾電池を直列に配線する)

測定結果から

電圧計V1の測定値は1.42Vであり

この乾電池の電圧は1.5Vなので電圧が正常に測定できていることがわかります。

この実験通してEETL実験室の電圧計の使い方を学ぶことができました。

又、電圧とは基準点(ここではGND)から見ての高さを表す言葉だということが実験後のテキストの解説を読んで深く理解できました。

今週の実験部材

乾電池

乾電池は、電解液を固体に染み込ませて担持させ、扱い易くした一次電池です。

(一回限りの使用で使い捨てるものが一次電池、充電して繰り返し使うものが二次電池)

いくつかの形状・電圧などが規格化されていて、高い互換性があります。

また身近にある電池では、マンガン電池とアルカリ電池の2種類があります。

中に入っている材料は両方とも、+極材料に「二酸化マンガン」、-極材料に「亜鉛」を使っていますが、

材料の量や形、部品そして、中の作りが違います。

二つの大きな特徴の違いは

アルカリ乾電池はマンガン電池よりパワーがあり、長持ちです。大きな電流を必要とする機器に向いています。

マンガン乾電池は休み休みに使うと、電圧が回復するという特徴があります。小さな電流で休み休み使う機器に向いています。

これからもご覧いただけますようよろしくお願いいたします。

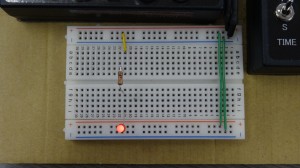

今週の実験

・実験手順

①図のとおりにブレッドボードに回路を作成します。

②電源を投入し、LEDがどのように光るか観測します。

③抵抗Rの値を1kΩを基準に100Ω、10kΩに変更しLEDの光り方が

1Ωの時とどう違うかを観察します。

④LED、コンデンサには極性(短い方が-極、長い方が+極)があるので、

LEDの極性を逆に配線した場合の時どうなるかを観測します。

・実験結果

③

・抵抗値Rの値が1kΩの時

観察結果から

抵抗が大きくなるとLEDに流れる電流が小さくなる為 光も弱く光ります。

逆に抵抗を小さくするとLEDに流れる電流が大きくなる為 光が強く光ることがわかります。

またLEDの極性を逆に配線した場合は電流が流れずLEDが光らないこともわかりました。

抵抗を変えることで、LEDの光り度合が目に見えて変わっていくので、非常にわかりやすく楽しく実験を進められました。

今週の実験部材

LED

LED(エルイーディー)はLight Emitting Diodeの略です。日本語では発光ダイオードと言います。

電流を流すと発光する小さな半導体チップを樹脂で覆った光源です。小型、軽量、高い視認性、速い応答速度などの特徴を持つことに加えて、長寿命、低消費電力、水銀など有害物質を使用しないなど環境負荷の低減に有効なことから、21世紀の光源として注目されています。