E-Stationで電圧から電流を求める

今回の実験

「E-Stationを使ってLEDを光らせる」で電流計を使って電流を計測しました。

今回は同じ回路を使い、電流計を使わずに電圧計を使って計算で電流を求めます。

※なぜわざわざ計算で求めるの?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし電子回路の検証では、電圧を測定し電流を求めるのが一般的です。

理由はのちほど。

■実験手順

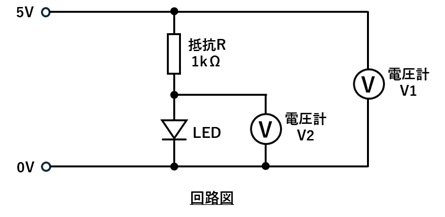

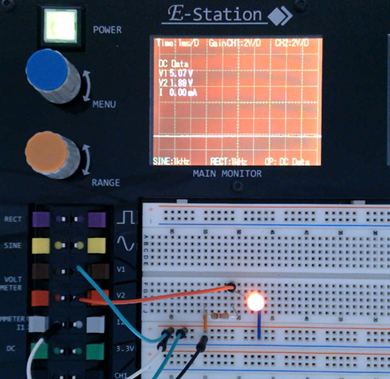

1.図のようにブレッドボード上に回路をつくります。

2.電源を投入し、全体の電圧V1とLED端の電圧V2を測定します。

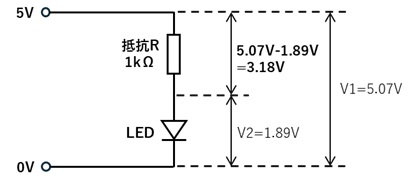

3.抵抗Rの両端にかかる電圧をV1-V2で求めます。

4.オームの法則“I=V/R”より電流値を求めます。

■測定結果

・以下のような測定結果となりました。

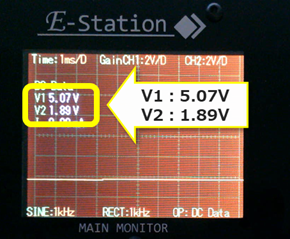

~モニターを拡大~

・測定の結果、V1=5.07V、V2=1.89Vでした。

・したがって、抵抗両端の電圧は以下となります。

5.07V-1.89V=3.18V

・電流値は“I=V/R”より

I=3.18V/1kΩ=3.18mA

この実験を通してオームの法則に従って電圧を測定し電流を求めることができることがわかりました。

※「E-StationでLEDを光らせる」の回で、電流計による測定値は3.15mAでした。

今回の値との誤差は約1%であり同等の測定ができていることがわかりました。

※抵抗とLEDを逆に接続し、抵抗をGND(グランド)側に接続し抵抗端の電圧を測定すれば、

そのまま抵抗値で割り算することで電流を求められます。

今回は非線形素子(電流と電圧が直線的に変化しない)のLEDがGND側でしたので、

上記の計算を行いました。

<補足>なぜ電圧計を使って計算で電流を求める方法が一般的?

大きくは2つの理由が考えられます。

1.電流計は回路に直列で挿入することが必要です。したがって完成した電子回路の観測を行う場合、

電流計を挿入するために、プリント基板などのパターンを切ったり部品を外したりすることが

必要な場合が多いためです。

2.電流計には内部に小さいですが抵抗分があり、その抵抗分が回路の振る舞いに影響を与える可能性

があるためです。

また、特に高周波やデジタル回路では波形への影響が考えられ大きな影響がでる可能性があるためです。

(電圧計は大きな内部抵抗を回路に並列に接続するため、電流計に比べて影響は小さい)

今回の実験部材

■カーボン抵抗

今回の実験にはカーボン抵抗を使いました。正式には炭素被膜抵抗と言います。

比較的誤差が大きく(5%程度)また雑音が大きいですが、安価であることから広く使われています。

抵抗としては、他に誤差の小さい金属皮膜抵抗、放熱性があり数~数十W程度に対応できるセメント抵抗などが使われています。