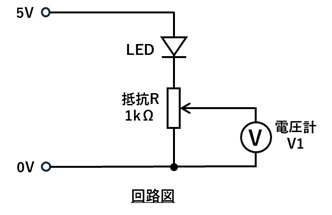

E-Stationで可変電圧電源をつくる

今回の実験

半固定抵抗器と電圧計を使用して簡易的な可変電圧電源をつくり、半固定抵抗を調整することで電圧の変化を観測する実験です。

■実験手順

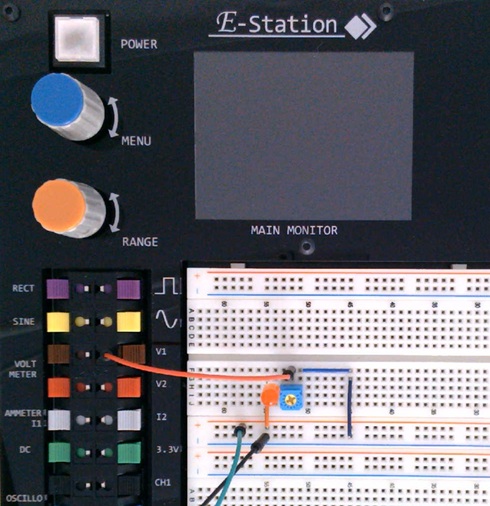

1.図のようにブレッドボード上に回路をつくります。

2.電源を投入し、半固定抵抗を左いっぱいに回すと電圧計の値が0Vであることを確認します。

3.半固定抵抗をゆっくり右に回しながら、電圧を可変できることを確認します。

0.1V→0.5V→1V→2V→2.5V→最大(右に回し切り)と電圧計の読みが変化することを観測します。

■測定結果

・ゆっくり右に回すと、電圧が徐々に大きくなり、約3V(3.03V)まで可変できることが分かりました。

0.1V

0.5V

1V

2V

2.5V

約3V(右に回し切り)

今回は可変電圧電源に負荷をつながないオープン状態で観測しました。今回のような簡易的な電源の場合、その電源電圧は後段につながる負荷の影響を強く受けます。

(電圧が負荷によって変化します)

負荷による変動を小さくしたい場合は、オペアンプをバッファとして入れたり、レギュレータを入れたりして、電圧を安定化させることが一般的です。

今回の実験部材

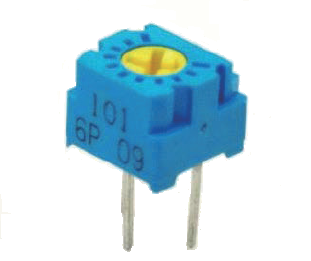

■半固定抵抗器

※写真は実験に使用した半固定抵抗器と同タイプの100Ω品です

半固定抵抗器はトリマーとも呼ばれます。ドライバーなどを使って軸を回転させることで抵抗値を変化させる構造です。一度調整をすれば固定して使用することを前提としていて、機器の初期設定などに使われます。

一方、抵抗値を変化させる部品としては可変抵抗器(ボリューム)も広く使われています。

可変抵抗器は頻繁に摺動させる前提で設計されており、オーディオアンプの音量調整用途などに使われています。

半固定抵抗も可変抵抗器も摺動させて抵抗値を変化させるという目的から構造は類似していますが、求められる仕様(例えば、耐久性能など)が異なるため、接点構造や材料などに違いがあります。