E-StationでBJT増幅回路の原理を確認する

今回の実験

BJT(バイポーラトランジスタ)を使った増幅回路の原理を実際に測定して勉強します。

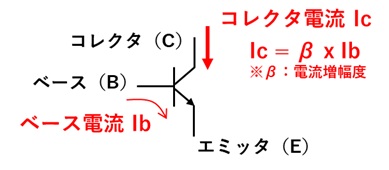

BJTの増幅原理はベース電流Ibに対して電流増幅率βに比例したコレクタ電流Icが流れることでした。

今回は原理の確認のためエミッタ接地回路を直流で動作させ、ベース電流に対してコレクタ電流の変化(電流増幅に相当)、ベース電圧に対してのコレクタ電圧の変化(電圧増幅に相当)を測定し動作を検証します。

※交流動作については次回確認します

■実験方法

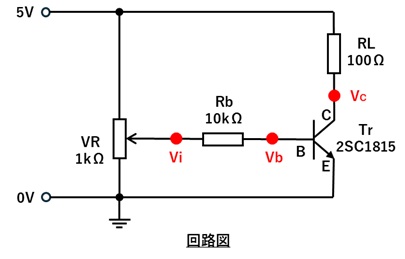

1.以下の回路図をブレッドボード上につくります。

※エミッタをグランド側に接続するためエミッタ接地回路と呼びます

2.半固定抵抗器VRを調整し、ベース電圧Vbを0.58V~0.8Vまで0.01Vステップ程度で変化させます。

その際にベース電圧Vbの変化とともに、半固定抵抗端電圧Viとコレクタ電圧Vcを記録します。

抵抗Rbを流れるベース電流Ibと抵抗RLを流れるコレクタ電流Icを以下の式から求めます。

また、求めた各電流値から電流増幅率βを求めます。

(参考:電流増幅率はトランジスタ仕様書ではhFEと記載されています)

3.抵抗RLを100Ωから1kΩに変更し、実験方法2と同様に測定および計算を行います。

4.測定結果をグラフにまとめて考察します。

■実験結果

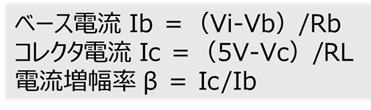

1.実験回路を以下のように準備しました。

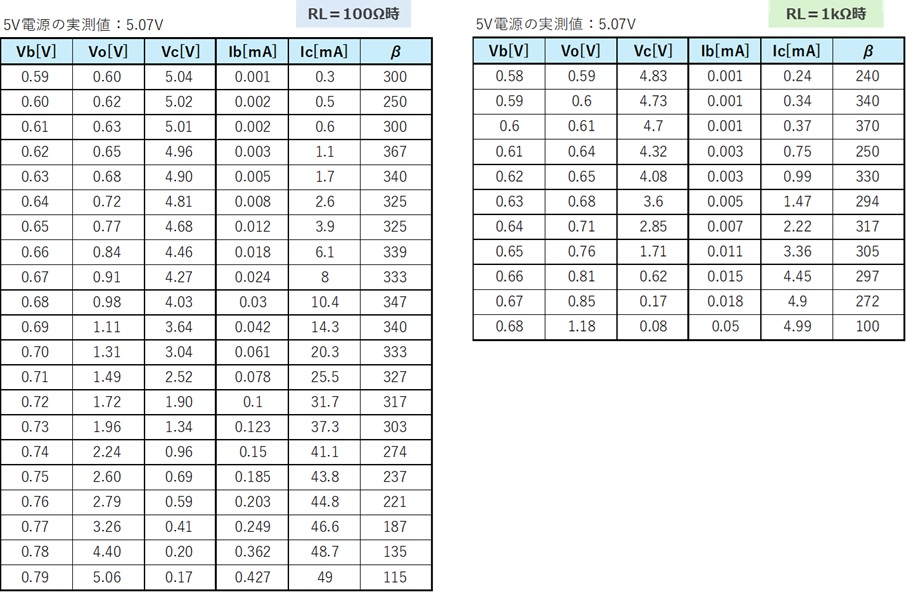

2.実験方法2および3の手順で抵抗RL=100Ωと1kΩのときの各電圧の測定と電流を計算しました。

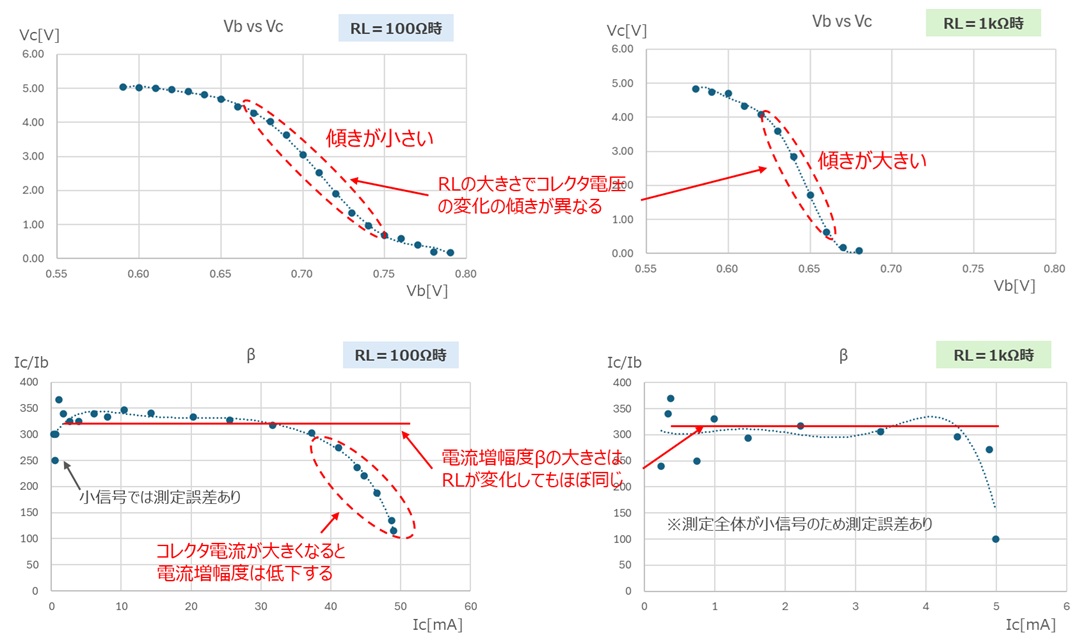

3.実験方法4にしたがって上記の測定結果を以下のグラフにまとめてみました。

上のグラフ:ベース電圧対コレクタ電圧、 下のグラフ:コレクタ電流に対する電流増幅率

左のグラフ:RL=100Ω、 右のグラフ:RL=1kΩ

上のグラフはベース電圧に対してのコレクタ電圧の変化を表しています。

したがって傾きの大きさが電圧増幅率を意味しています。

(例えば左のRL=100Ωの図の場合、Vb=0.7Vを中心に0.02V変化させたとすると、Vcは3Vを中心に1Vくらい変化することになります。 つまりVbに対してVcは50倍変化していることになりますね。 参考ですが、この説明のような動作させる中心を動作点と呼びます。)

この図は負の傾きなのでイメージしにくいですが、傾きが負ということはベース電圧が大きくなるとコレクタ電圧は小さくなるということなので、交流で考えると位相が反転していることになりますね。

※位相が反転するのは回路図から予想できます。コレクタ電圧Vcは以下の式となります。![]() これはコレクタ電流が大きくなると、抵抗RLでの電圧降下が大きくなりVcが低下することを意味します。 つまりIbやIcが増加するとVcは低下するという逆の動きなので位相が反転しているということですね。

これはコレクタ電流が大きくなると、抵抗RLでの電圧降下が大きくなりVcが低下することを意味します。 つまりIbやIcが増加するとVcは低下するという逆の動きなので位相が反転しているということですね。

一方で、下のグラフはベース電流とコレクタ電流の比である電流増幅率βです。

ベース電流は非常に小さいので、測定誤差の影響を受けていますが、概ねコレクタ電流が変化しても一定(グラフでは水平)、かつ抵抗RLを変えても概ね同じ値であることが分かります。

※今回のトランジスタではβは310程度でした。 電流増幅率が一定ということでトランジスタが電流増幅の機能を果たしていることが確認できました。 ただ、コレクタ電流を大きくするとβが低下するため、電流増幅には限界があることも分かりました。

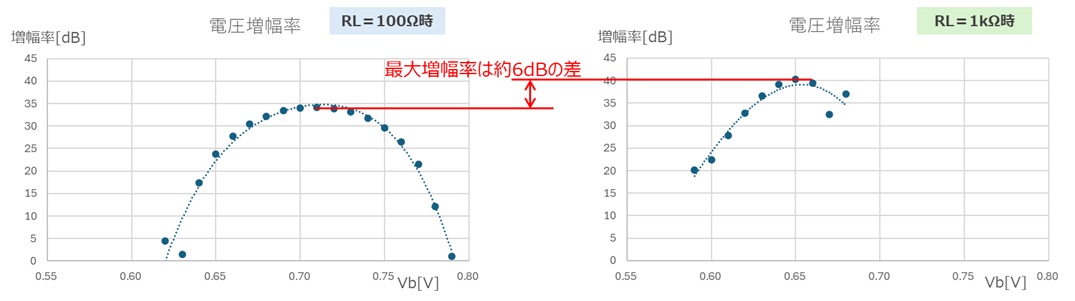

もう少し上側のベース電圧対コレクタ電圧のグラフの深堀りをしました。

傾きが電圧増幅率になりますので、上記のグラフを微分すれば電圧増幅率のグラフを描くことができます。 今回は多項式近似で関係式をもとめ微分計算しその結果をプロットしてみました。 動作点(ベース電圧Vbやベース電流Ibをどこに設定するか)により電圧増幅率が変化しています。また抵抗RLが大きい方が電圧増幅率が高いことも分かりました。

動作点(ベース電圧Vbやベース電流Ibをどこに設定するか)により電圧増幅率が変化しています。また抵抗RLが大きい方が電圧増幅率が高いことも分かりました。

今回の測定では最大増幅率は6dB程度の差なので、RL=1kΩ時とRL=100Ω時のそれぞれの回路に同じ入力電圧を加えた場合のコレクタ電圧は、RL=1kΩ時が2倍くらい大きくなります。

※電圧の2倍をdB表示にすると、20xLog(2倍)≒6dBになります

今回の実験部材

バイポーラトランジスタ

バイポーラトランジスタとは、トランジスタの一種で、半導体のpn接合によって構成されたトランジスタのことです。

一般的に「トランジスタ」といえばバイポーラトランジスタを指していることも多いです。

バイポーラトランジスタには、ベース、エミッタ、コレクタの3つの端子がついています。ベースに流れる電流に応じてコレクタに電流が流れることを利用して回路を構成します。

(ベースに電流が流れると、コレクタはそれに応じて電源から電流を持ってくるイメージ)

バイポーラトランジスタにはpn接合の構造によってnpn型とpnp型に分けられます。npn型とpnp型は電流の流れる方向が逆になります。

バイポーラトランジスタは回路構成で電圧増幅にも電流増幅にも活用でき、また生産コストも安価であることから、多くの電子回路に利用されています。

なお、バイポーラトランジスタは電子と正孔の2種類のキャリアを持つため、2つを意味するバイの名がついています。 これに対して電界効果トランジスタ(FET)は電子か正孔のいずれか1種類を扱うので、ひとつを意味するユニを使いユニポーラトランジスタとも呼ばれます。