E-Stationでエミッタ接地増幅回路を学ぶ

今回の実験

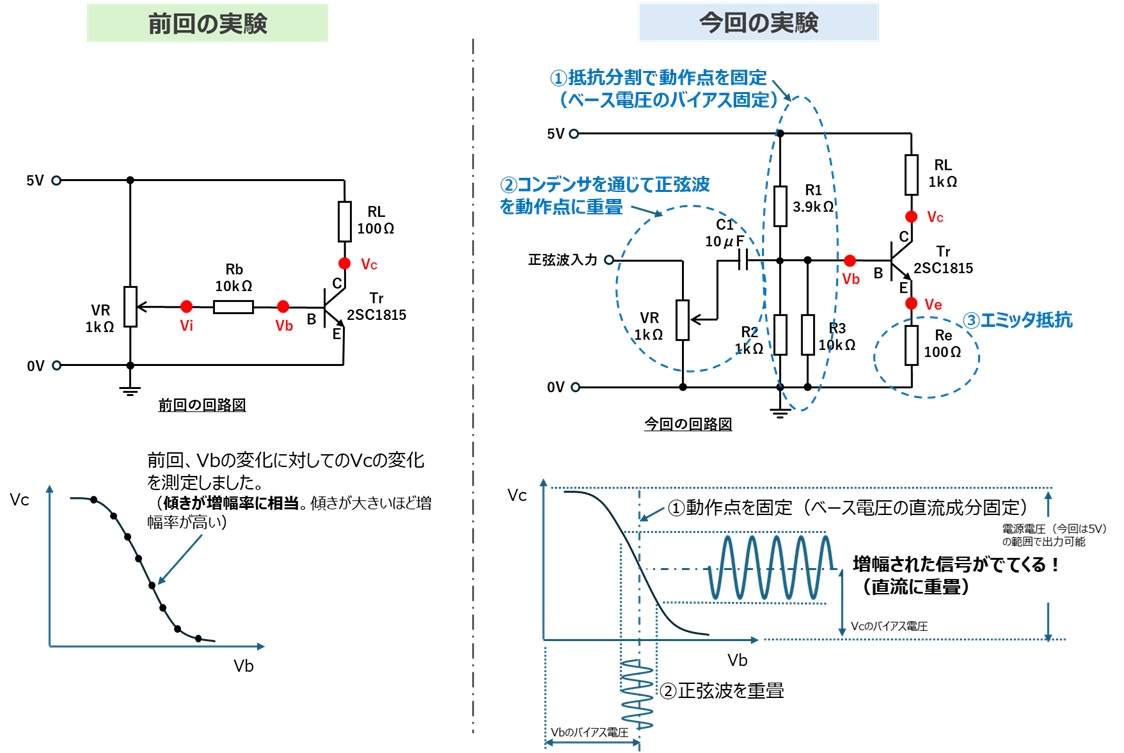

前回の「BJT増幅回路の原理」では、シンプルなエミッタ接地増幅回路の直流動作を観測することで増幅原理を学びました。

増幅回路は交流信号を増幅することが主目的ですので、今回は標準的なエミッタ接地増幅回路で交流波形を観測し増幅動作の理解を深めます。

実験の前に、以下の図をもとに前回と今回の違いを整理してから始めたいと思います。

前回はベース電圧Vbとコレクタ電圧Vcの直流電位の変化をプロットしました。これによりVbの変化に対してVcが大きく変化(≒増幅)することが分かりました。

今回は前回の回路をもとに、より実用的な回路で実験します。

前回からの主な変更点は以下です。

①抵抗分割を使ってベース電圧に直流電位を与えます。

これは増幅回路の動作点を固定する目的です。バイアスを与えるとも言います。

(今回の電源電圧は+5Vですので0~5Vの範囲を超えての増幅はできません。

そのため交流を増幅する場合、交流的な基準(=動作点)をどこに設定するかを

決める必要があります。)

②コンデンサを通じて交流信号である正弦波をベース電圧に重畳します。

これによりコレクタ電圧から増幅された信号がでてくるか?を確認します。

※今回の実験回路では、上記の変更点に加えて

③エミッタとグランド間に抵抗(以降、エミッタ抵抗と呼ぶ)を入れています。

このエミッタ抵抗は負帰還の役割を果たし回路を安定化させる効果があるため、

実用的なエミッタ接地増幅回路では組み込むことが一般的です。

エミッタ抵抗の役割は考察の後半で深堀します。

■実験方法

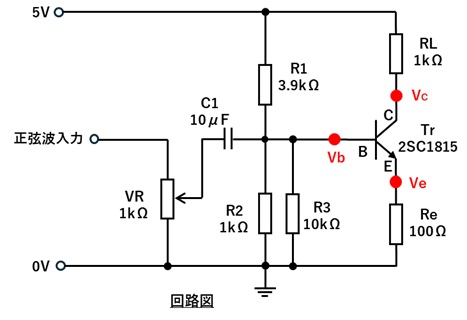

1.以下の回路図をブレッドボード上につくります。

2.半固定抵抗器を左いっぱいに回し正弦波信号を入力しない状態で、ベース電圧Vb、

エミッタ電圧Ve、コレクタ電圧Vcを測定します。

3.入力端子に正弦波信号1kHzを入力し、半固定抵抗器をゆっくり右に回し、

ベース電圧Vbとコレクタ電圧Vcの波形をオシロで観測します。

4.正弦波信号を100Hz、10kHzに変更し、それぞれの信号での波形の変化を観測します。

5.波形の観測や電圧の測定結果から考察します。

■実験結果

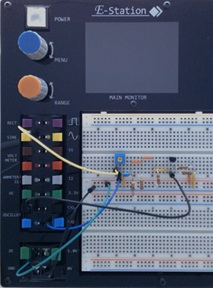

1.以下のようにブレッドボードに回路をつくりました。

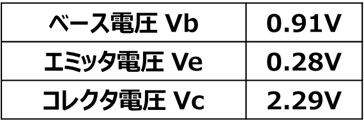

2.実験方法2の各直流電圧は以下の測定結果となりました。

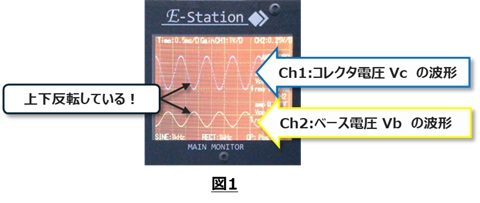

3.実験方法3でのオシロの観測波形は図1のようになりました。

ベース電圧Vbとコレクタ電圧Vcの波形が上下反転していることが分かりました。

これはVb-Vc特性が負の傾きであるためです。(詳細は前回実験参照)

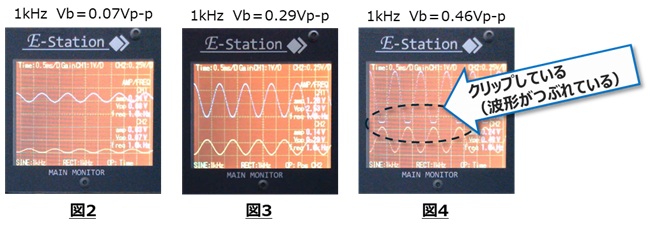

半固定抵抗器を右に回していくと、図2から図3のようにベース電圧Vbが大きくなるとともにコレクタ電圧Vcが大きくなることが観測できました。

さらにベース電圧Vbを大きくしていくと、図4のようにコレクタ電圧の下側の波形がクリップする(つぶれる)ことが分かりました。

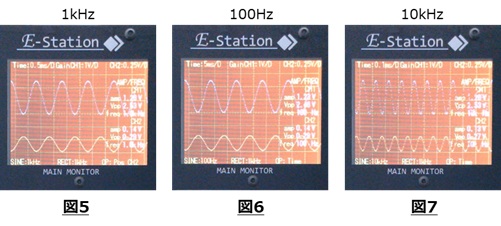

4.実験方法4に従って正弦波信号を100Hz、10kHzに変更し波形を観測しました。

図5~図7のように周波数を変更してもコレクタ電圧の振幅は変わらないことを

確認しました。(増幅率の周波数特性はほぼフラットであることが分かりました)

5.考察します

<コレクタ電圧Vcの波形クリップを考察>

実験方法3で入力電圧を大きくすると、図4のようにコレクタ電圧波形の下側がクリップしました。

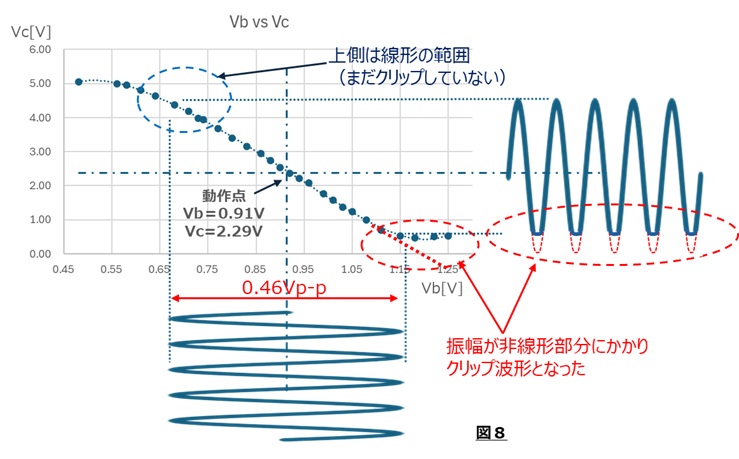

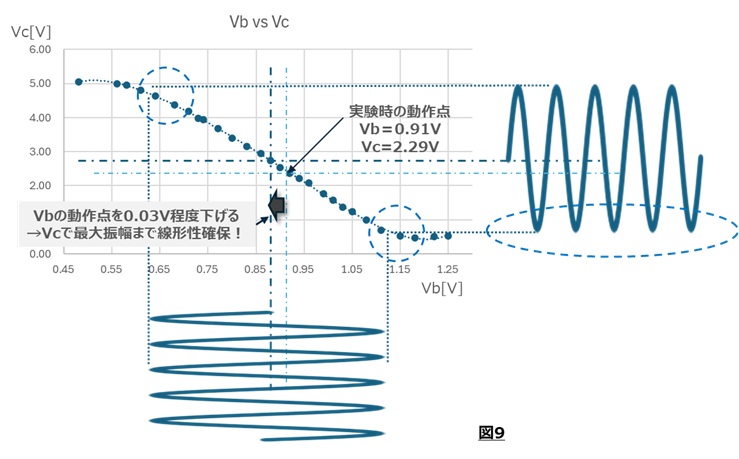

クリップ波形を考察するために、前回実験と同様に今回の実験回路でのベース電圧Vbとコレクタ電圧Vcの直流特性を測定し、実験方法2で測定した動作点をプロットしました。(図8)

そのベース電圧の動作点に0.46Vp-pの信号を加えると、コレクタ電圧の下側は線形部分を超えてクリップすることが分かります。 上側波形がクリップしていないのはまだ線形の範囲のためであることも分かりました。

クリップしにくくするためには、Vbの動作点をVcの線形性が保てる中心に設計するのがよいですね。 今回の例では図9のようにVbの動作点をもう少し低い電圧に設定するとよいと思われます。

<エミッタ抵抗の考察>

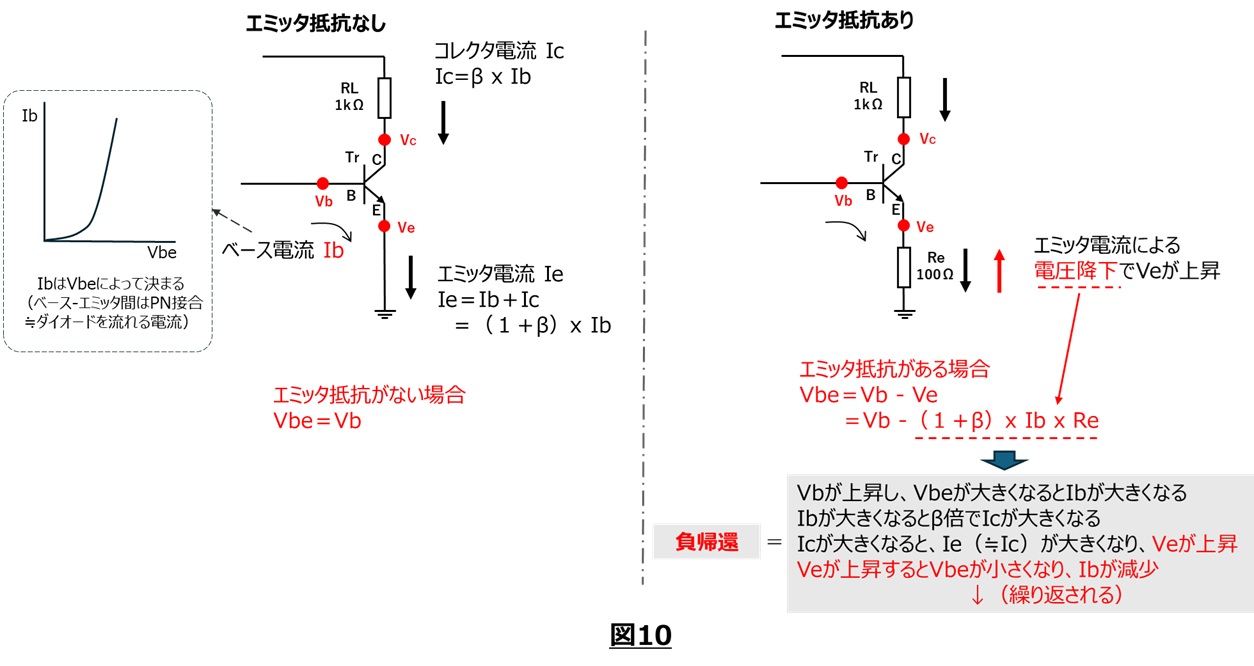

冒頭でエミッタ抵抗が負帰還の役割を果たすと記しました。その負帰還動作のイメージを図10に記載しました。

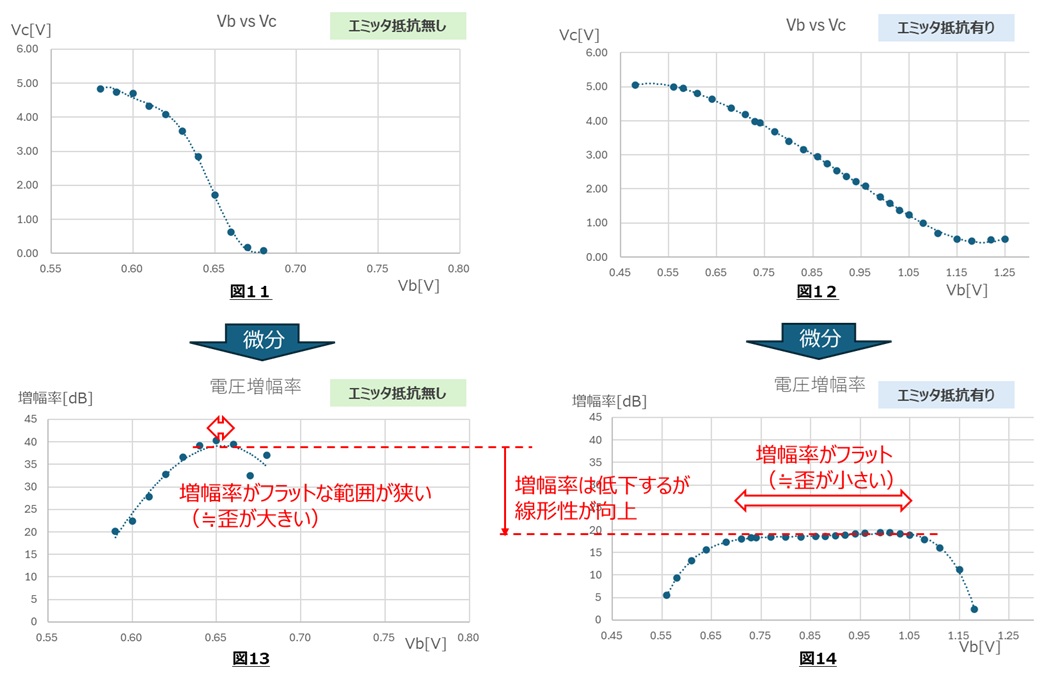

以下、エミッタ抵抗の負帰還がどのように特性に影響するかを増幅率で検証しました。

図13と図14のように、エミッタ抵抗を入れることで増幅率は低下しますが、横軸の入力電圧に対しての増幅率の変化は小さくなっており、入力信号に対する出力の線形性(直線性)が高まっていることが読み取れます。(理想は増幅率一定)

この線形性が高いということは、入力波形に対して出力波形が変化しにくい(歪が小さい)ということになります。

エミッタ抵抗による負帰還の効果は、上記のような線形性の改善による歪の低減以外にも以下のようなメリットがあります。

・熱安定性の向上(トランジスタ自体の電流増幅率の熱変化を吸収)

・増幅率のばらつき低減(エミッタ抵抗がない場合はトランジスタ自体の増幅率が支配的で、そのトランジスタの増幅率はばらつきが大きい。 エミッタ抵抗を入れた場合の増幅率≒RL/Reとなり、抵抗値で決定できる。 ※今回の回路では、増幅率RL/Re = 1kΩ/100Ω = 10倍 ≒ 20dB)

以上のような効果から、エミッタ接地増幅回路ではエミッタ抵抗を入れることが一般的です