E-Stationでスピーカーを鳴らす

今回の実験

今回は前回のエミッタ接地増幅回路を使って、スピーカーから音を出力します。

またその際に考慮すべき点を考察します。

■実験方法

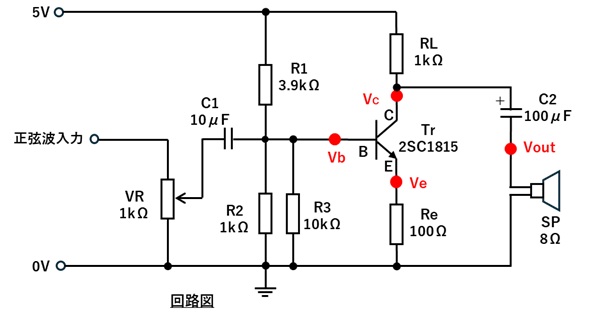

1.以下の回路図のように前回のエミッタ接地増幅回路を使い、トランジスタのコレクタに

100μFのコンデンサを介してスピーカーを接続します。

2.いったんスピーカーの片側をはずし(Vout端子オープン)、入力信号に正弦波1kHzを入力します。

その後、コレクタ電圧が2.5Vp-p程度になるように半固定抵抗器VRを調整します。

3.スピーカー端子を接続し、スピーカーからの発音状態とコレクタ電圧Vcの波形を観察します。

4.以下のように抵抗を変更し、同様にスピーカーからの発音状態とコレクタVcの波形を観察します。

Re:100Ω→10Ω 、 RL:1kΩ→100Ω

(実験回路の電圧増幅率はRL/Reです。同じ比率の抵抗値変更ですので電圧増幅率は

同じ結果が得られると想定できます。今回はその正しさを確認します。

厳密には抵抗値の変更で動作点も変化しますが、今回は考慮せずに進めます。)

■実験結果

1.以下のようにブレッドボード上に回路をつくりました。

2.実験方法2に従って、スピーカー端子の片側の接続を外し、1kHz信号を入力後に

半固定抵抗器を調整し約2.5Vp-pに合わせました。

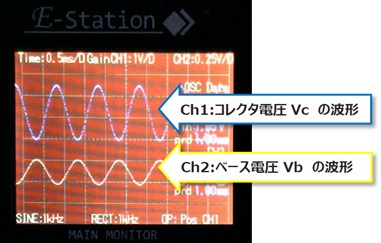

3.実験方法3に従ってスピーカー端子を接続し、スピーカーの発音状態と波形を確認しました。

スピーカーからは、小さな音が鳴っていることが確認できました。

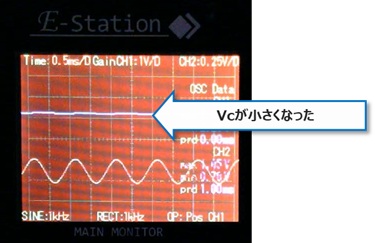

コレクタ電圧Vcの波形は、実験方法2と比べかなり正弦波が小さくなっていることが分かりました。

4.実験方法4に従って抵抗ReとRLを変更し、スピーカーの発音状態と波形を確認しました。

スピーカーの音が実験方法3と比べて少し大きくなることが分かりました。

また、コレクタ電圧Vcの正弦波も少し大きくなっていることが分かりました。

<考察>

今回の回路でスピーカーを駆動し発音できることが分かりました。

しかし、音は小さく、また同じ電圧増幅率であっても異なる結果になりました。

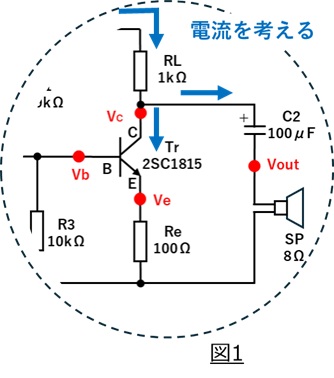

出力段の電流を考察してみます。

電源から供給される電流は図1のように抵抗RLを通ったあとに2つに分かれます。

前回実験から電流はバイアス電流(直流)と正弦波が増幅された電流(交流)が足し合わさったものになります。

コンデンサC2がありますので、直流成分はスピーカー側へは流れません。そのため、直流成分であるバイアス電流はすべてトランジスタ側に流れます。(動作点は変わらない)

一方で、交流成分を考えます。

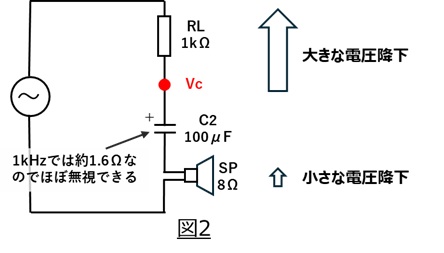

コンデンサC2の1kHzのインピーダンスは約1.6Ω程度になります。そのため図2のように交流信号は抵抗RLを通じてスピーカーに供給されることになります。

抵抗RLは1kΩですので、抵抗分割の結果、スピーカー側の電圧は小さくなることが分かります。

つまり、回路にスピーカーを接続した場合、内部抵抗の大きな交流信号源に小さな負荷抵抗をつないだことと同じような状況になります。

実験方法4でRLとReをそれぞれ小さい値に変更すると、スピーカーの音が大きくなりました。これもこの関係から理解できますね。(交流信号源の内部抵抗を小さくしたことと同じ)

今回はエミッタ接地増幅回路で直接スピーカーを鳴らしました。

しかし、実験結果からわかるように、エミッタ接地増幅回路は電圧増幅に適していますが、低いインピーダンス(≒重たい負荷)の駆動には向いていません。

スピーカーのような低いインピーダンスのものを駆動する場合は、エミッタ増幅回路の後段にエミッタフォロワ回路を入れることでしっかり駆動できるようになります。

今回の実験部材

スピーカー

スピーカーは電気信号を振動に変換することで、耳や身体で感じる音をつくり出す装置です。

音楽信号などは複数の周波数の電気信号で表すことができ、それをアンプで増幅しスピーカーに送られ音を発します。

スピーカー内のコイル(銅線やアルミ線を巻いたもの)に電流が流れると、磁石の磁界によるフレミングの左手の法則で力が発生し、コイルに機械的に固定されている振動板(紙やプラスチックなどで円錐状のものが多い)を動かします。 振動板が前後に動くことで空気を圧縮し音が発生します。

スピーカーの振動板の前後は逆の位相の音が出ていることになりますので、そのままでは前後の音を打ち消してしまいます。そのため、スピーカーは木製やプラスチックの箱(エンクロージャー)に取り付けるのが一般的です。 エンクロージャーには密閉型やバスレフ型など目指す音に合わせていろんな方式があります。